|

|

Послушав советов старших и младших

товарищей, пораскинув немного своими мозгами, решил я немного поучиться

в школе, да не простой, а – школе инструкторов. И вот что из этого

вышло.

Сразу же по принятии этого твёрдого

решения я начал готовить бумаги: спортивные документы, челобитную

(пардон, - заявление) с просьбой принять меня в ряды мучеников. Для

самостоятельного изучения был задан ряд тем, по двум из которых нужно

написать вступительную работу. Достав старые книжки и смахнув с них

пыль, я подготовил с их помощью, а также с участием здравого смысла и

доброй памяти некоторые вольные рассуждения на выбранные темы (как

оказалось впоследствии, слишком вольные). Затем, отстегнув на

организационные расходы некоторую сумму (плату за обучение), взяв книжки

и диски под мышки, укатил на работу – работать и разбирать темы,

заданные для самостоятельного изучения.

И вот – школа зовёт. Поезд Самара –

Мин. Воды, маршрутка Мин. Воды – Нальчик. Офис на Чайковского, 3. И –

лагерь Безенги. Давненько я здесь не бывал, лет этак 20. Но, смотрю,

горы все на месте, и лагерь никуда не переехал, уже хорошо.

Нарядили нас сразу в голубые

кафтаны (пардон, куртки из полара) от RedFox

(первая школа, в прошлом году, была «красная», наша «голубая»,

интересно, какая будет в следующем?), вручили некоторые методические

материалы. Компания подобралась разнообразная: несколько крепких ребят

из Мурманска с такой знакомой выправкой, участники из Москвы,

Подмосковья (Чехово, Черноголовка), Питера, Кирова, Волгограда,

Кисловодска, Самары. Все разные и все как на подбор (на разный подбор).

Наше мужское сообщество немного разбавили представители «прекрасной

половины» - Женя, Оксана, Полина, Надя, Лена. Увы, их должно было быть

больше в два раза, но остальные, видно, не доехали.

Разделили

нас на 5 отделений (в каждом по девушке), и начался у нас процесс.

Сначала методирование, затем рефлексирование, затем вперемешку. Подъём в

7:00, учебно-методическая зарядка (вначале, потом рассосалось), утреннее

построение, завтрак в 8:00, занятия с 9 до обеда, обед в 14:00, занятия

с 6:00 до ужина, ужин в 20:00, разбор занятий 21:00-… Вначале были

лекции, затем лекции с практическими занятиями, семинары и т.п., затем

выходы в высокогорную зону. Погода нас вначале не баловала, ну да и мы

её тоже. Наш напряжённый процесс время от времени перемежался

празднованиями дней рождения некоторых членов нашего собрания, отчего

учебный процесс становился более напряжённым. А закончилось всё, как

водится, сдачей курсовых работ и экзамена и заключительным банкетом. Разделили

нас на 5 отделений (в каждом по девушке), и начался у нас процесс.

Сначала методирование, затем рефлексирование, затем вперемешку. Подъём в

7:00, учебно-методическая зарядка (вначале, потом рассосалось), утреннее

построение, завтрак в 8:00, занятия с 9 до обеда, обед в 14:00, занятия

с 6:00 до ужина, ужин в 20:00, разбор занятий 21:00-… Вначале были

лекции, затем лекции с практическими занятиями, семинары и т.п., затем

выходы в высокогорную зону. Погода нас вначале не баловала, ну да и мы

её тоже. Наш напряжённый процесс время от времени перемежался

празднованиями дней рождения некоторых членов нашего собрания, отчего

учебный процесс становился более напряжённым. А закончилось всё, как

водится, сдачей курсовых работ и экзамена и заключительным банкетом.

Теперь немного подробнее

остановлюсь на отдельных моментах.

1. О чём эта школа.

Школа

подготовки инструкторов-методистов по альпинизму – это школа

классического, традиционного, спортивного альпинизма. Не все это

осознают и понимают. Другой школы у нас не было и нет, но эта даёт

достаточную начальную базу для всех разновидностей альпинизма (и не

только альпинизма). С этой базы относительно легко развить навыки в

других направлениях: скалолазание, ледолазание, ски-альпинизм, горный

туризм, спелеология, не говоря уж про высотный альпинизм и биг-волл.

Вопросы, может быть, возникают по поводу спортивной составляющей. Но

другого официального альпинизма, кроме спортивного, в этой стране не

существует уже лет, наверное, 70. Может быть, базовая школа и должна

быть вне спорта, но это дело будущего. Сейчас в неё установлен входной

порог – 1 разряд. Речь шла даже о КМС. Почему? В школу гидов в Шамони не

осуществляют отбор по спортивным разрядам. Там их просто нет. Но

существуют очень жёсткие входные экзамены, в том числе и практические. К

примеру, нужно лазить по скалам он-сайт не ниже 7а. Мне кажется,

выполнить 1 разряд по альпинизму несколько легче, чем научиться лазить

7а он-сайт. Хотя, наверное, кому как… Школа

подготовки инструкторов-методистов по альпинизму – это школа

классического, традиционного, спортивного альпинизма. Не все это

осознают и понимают. Другой школы у нас не было и нет, но эта даёт

достаточную начальную базу для всех разновидностей альпинизма (и не

только альпинизма). С этой базы относительно легко развить навыки в

других направлениях: скалолазание, ледолазание, ски-альпинизм, горный

туризм, спелеология, не говоря уж про высотный альпинизм и биг-волл.

Вопросы, может быть, возникают по поводу спортивной составляющей. Но

другого официального альпинизма, кроме спортивного, в этой стране не

существует уже лет, наверное, 70. Может быть, базовая школа и должна

быть вне спорта, но это дело будущего. Сейчас в неё установлен входной

порог – 1 разряд. Речь шла даже о КМС. Почему? В школу гидов в Шамони не

осуществляют отбор по спортивным разрядам. Там их просто нет. Но

существуют очень жёсткие входные экзамены, в том числе и практические. К

примеру, нужно лазить по скалам он-сайт не ниже 7а. Мне кажется,

выполнить 1 разряд по альпинизму несколько легче, чем научиться лазить

7а он-сайт. Хотя, наверное, кому как…

2. Методика.

Методика обучения не менялась с

советских времён. Очевидно, нужна некоторая серьёзная корректировка. Все

это понимают, поэтому программа в школе пока экспериментальная. После

отладки методик они будут приняты в качестве стандарта на некоторый

период времени. А пока – обсуждения, споры, согласования по различным

мелким и крупным вопросам. Практические занятия проводятся с некоторой

долей условности – каждый курсант проводит урок по той или иной теме со

своим отделением, как с отделением новичков. Поднимался вопрос о

проведении в рамках школы реальных занятий с реальными новичками,

находящимися в это время в лагере. Наверное, это будет полезнее – нужна

проверка.

3. Восхождения.

У

нас было запланировано и осуществлено два восхождения. Первое –

учебно-методическое 2А к.тр. Второе – учебно-спортивное 3-4 к.тр. По

первому: оказалось, некоторые подзабыли, как правильно (учебно и

методически) ходить по таким маршрутам. Многие лезли с верёвкой, но без

страховки – уровень позволяет. Совсем не новички. У

нас было запланировано и осуществлено два восхождения. Первое –

учебно-методическое 2А к.тр. Второе – учебно-спортивное 3-4 к.тр. По

первому: оказалось, некоторые подзабыли, как правильно (учебно и

методически) ходить по таким маршрутам. Многие лезли с верёвкой, но без

страховки – уровень позволяет. Совсем не новички.

Оказывается, к такому восхождению

(учебному) нужно готовиться не менее, чем к проведению занятий на

рельефе. Ну, и нужно контролировать не только самочувствие участников,

но и эмоциональный настрой, делать эти первые восхождения приятными и

запоминающимися.

По поводу необходимости второго

восхождения – мне пока не ясно. На учебно-методическое не тянет, на

спортивное - то же. Тренировочное? Времени в школе очень мало.

С другой стороны, хотя акцент в

школе делается на работу с этапом НП, работа с СП не забывается.

Наверное, это надо, но нет чёткого разделения в методике по этапам.

Надеюсь, со временем это тоже появится. В этом случае второе

восхождение, наверное, будет тоже полезно (как при работе с этапом СП),

но пока методического акцента на восхождении выделено не было.

4. Соревнования.

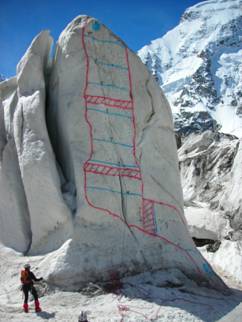

В

рамках школы было проведено 2 соревнования – по ледолазанию и по

скальной технике. В соревнованиях по ледолазанию я участвовал впервые,

без особой охоты. В

рамках школы было проведено 2 соревнования – по ледолазанию и по

скальной технике. В соревнованиях по ледолазанию я участвовал впервые,

без особой охоты.

Однако

мероприятие довольно интересное, с том числе и в плане организации. Мне

пришлось заканчивать соревнования, лез довольно медленно, с остановками

(недостаток тренированности), однако получилось чисто, ни разу не залез

за ограничения, добрался до топа, и результат – неожиданный для меня –

второе место (из 18 участников), соответственно, выполненный 2 разряд.

Лиха беда начало… Однако

мероприятие довольно интересное, с том числе и в плане организации. Мне

пришлось заканчивать соревнования, лез довольно медленно, с остановками

(недостаток тренированности), однако получилось чисто, ни разу не залез

за ограничения, добрался до топа, и результат – неожиданный для меня –

второе место (из 18 участников), соответственно, выполненный 2 разряд.

Лиха беда начало…

Соревнования по скальной технике

проводились почти аналогично соревнованиям первого этапа скального

очного класса. Почти – это не на своих точках страховки (крючья,

закладки), а на готовых шлямбурах, да и трасса была несложная, без

технических изысков – карнизов, ИТО, маятников и т.п. Просто подъём –

две станции со сменой ведущего около 6в-6с с «обходами», наклонный

траверс, спуск – две станции. Группа – 4 человека, общественный

(судейский) груз 3 рюкзака по 12 кг. Зато постановщик трассы – В.

Балезин.

Наше отделение прошло со средним

результатом – 3 место и 5 команд. Небольшая путаница на первой станции,

немного штрафов – ну как же без них.

У каждой команды была своя тактика прохождения. Наша поразила всех тем,

что 3-ий участник – девушка Женя – прошла 1 этап с двумя рюкзаками,

подвешенными к беседке, и прошла довольно легко – вот что значит

отлаженная техника жумаринга (Крым, Каравшин).

У каждой команды была своя тактика прохождения. Наша поразила всех тем,

что 3-ий участник – девушка Женя – прошла 1 этап с двумя рюкзаками,

подвешенными к беседке, и прошла довольно легко – вот что значит

отлаженная техника жумаринга (Крым, Каравшин).

Она

нас долго уговаривала, и результат – налицо. Она

нас долго уговаривала, и результат – налицо.

В общем, соревнования удались,

хотя были сомнения в целесообразности их проведения в ограниченном

формате школы. Я бы ещё добавил соревнования по технике спасработ в

двойке на сложном скальном рельефе. Таких навыков никогда не бывает

много. Да и при проведении учебных занятий по темам я думаю, очень

полезно заканчивать их проведением соревнований – внутри отделения,

отряда, и (или) между отделениями.

5. Мастер-классы.

Перед нами выступили такие

известные личности в современном российском альпинизме, как А. Абрамов

(гид и организатор многих альпинистских экспедиций и проектов), С.

Шибаев (главный редактор журнала «ЭКС», член руководства ФАР), В.

Балезин (тренер команд мастеров г. Красноярска), А. Одинцов (организатор

экспедиций, член руководства ФАР). В последние дни работы школы была

встреча с президентом ФАР А. Волковым.

Что запомнилось:

А.

Абрамов. Сегодня российский гид – это представители в широком

диапазоне от сомнительных личностей, которые водят на Эльбрус за 3€ в

день до В. Бабанова – сертифицированного гида Шамони с оплатой до 300€ в

день. Видимо, для России нужно что-то весьма квалифицированное, но пока

не столь дорогое, как в Шамони. Чем отличаются квалифицированные гиды? А.

Абрамов. Сегодня российский гид – это представители в широком

диапазоне от сомнительных личностей, которые водят на Эльбрус за 3€ в

день до В. Бабанова – сертифицированного гида Шамони с оплатой до 300€ в

день. Видимо, для России нужно что-то весьма квалифицированное, но пока

не столь дорогое, как в Шамони. Чем отличаются квалифицированные гиды?

Такой гид никогда не подпишет

договор, где цель – достижение вершины. Его работа – обеспечение условий

для успешного восхождения, при соблюдении максимальной безопасности для

клиента и для себя. Недостижение вершины не может рассматриваться как

невыполнение работы гидом. «Западные» клиенты это зхорошо понимают, с

нашими часто возникают проблемы.

Однако, и у «них» также запреты

воспринимаются негативно. Гиду нужно проявить незаурядные умственные и

психологические качества, чтобы, по возможности незаметно подвести

клиента к самостоятельному решению об отказе от восхождения, если

условия не позволяют продолжить его с достаточным уровнем безопасности.

А. Абрамов отметил, что гиды из СНГ

(квалифицированные) более расположены к формированию коллектива из

группы, к организации взаимопомощи, и многим «западным» клиентам это

очень даже нравится. Довольно часто в таких случаях складывается

постоянная клиентура, постоянные группы. Обычно гиды работают в «своих»

районах, которые они очень хорошо знают. Однако, часты случаи, когда

клиенты настолько доверяют своему гиду, что предпочитают его услуги и в

других районах мира.

В. Балезин. За немногословием – много ценной информации.

Отлаженная система подготовки спортивных команд: от новичка до мастера

спорта по альпинизму – 5 лет. Конечно, далеко не каждый новичок может (и

хочет) вырасти до МС (в самом лучшем случае – 1 из 10).

В. Балезин. За немногословием – много ценной информации.

Отлаженная система подготовки спортивных команд: от новичка до мастера

спорта по альпинизму – 5 лет. Конечно, далеко не каждый новичок может (и

хочет) вырасти до МС (в самом лучшем случае – 1 из 10).

Основная подготовка – на

Красноярских столбах.

Первая часть – лазание с

верхней страховкой вверх и вниз, с максимальной скоростью, большая чать

времени, до 1000м в день (со спусками). Что даёт?

- нарабатывается значительная

силовая выносливость, необходимая для длительных альпинистских, в т.ч.

высотных, восхождений

- быстро формируются

подсознательные «короткие» двигательные стереотипы, быстро

вырабатывается техника лазания, обретается уверенность в своих силах,

отрабатывается динамический стиль движения.

Вторая часть – лазание без

страховки. Традиционный метод для обитателей Красноярских столбов.

Случаи травматизма и гибели очень редки, как правило, когда люди очень «

не в себе» (алкоголь и т.п.). Развивает уверенность в своих силах и

реальную оценку своих способностей. Естественно, высоту постепенно

увеличивают и лазают на хорошо знакомых маршрутах.

Третья часть – лазание с

нижней страховкой, в том числе и в технике «соло». Техника страховки

(наверное, правильнее – самостраховки) в «соло» проста, отработана и

случаев отказа не было, хотя и были «полёты» на 15-20 метров.

Для

закрепления верёвки на беседке используется французский схватывающий из

репшнура 6-7 мм и… всё. Имеются и другие небольшие отличия от широко

известной техники. Для

закрепления верёвки на беседке используется французский схватывающий из

репшнура 6-7 мм и… всё. Имеются и другие небольшие отличия от широко

известной техники.

Эту технику – «соло» часто

используют зимой, так как бывает очень холодно стоять на страховке.

Лазают по скалам зимой в триконях и варежках. Также красноярские команды

используют эту технику при работе на сложных маршрутах, особенно в

двойке: один лезет со своей страховкой, другой подтаскивает грузы или

работает на биваке.

Практические рекомендации В.

Балезина по элементам страховки (по большому опыту использования):

самые надёжные и самые прочные – правильно установленные закладные

элементы. Затем – якорные крючья. Следующие – обычные крючья (при

хорошем рывке вылетает более 50%). Фрэнды В. Балезин по опыту их

использования считает недостаточно надёжными для страховки, особенно на

мокрых, загрязнённых или обледенелых скалах – часто вылетают при рывке.

Ещё В. Балезин продемонстрировал

нетрадиционное использование снаряжения, в частности, восьмёрки, более

удобное и функциональное.

А. Одинцов. Выступал

как член правления ФАР, Основные идеи: для развития альпинизма в России

нужно формировать положительный имидж горовосходителя среди широких

слоёв населения. Недопустим образ рискованного авантюриста, столь

пропагандируемый Голливудом. Основная задача сегодня –

PR. Лучше слабо проведённое мероприятие с

хорошим освещением в масс-медиа, чем отлично организованное и

проведённое, о котором никто ничего не узнает. Широчайшее привлечение

всех доступных СМИ на всех уровнях.

6. Встреча с председателем

ФАР А. Волковым.

Настоящее

руководство ФАР видит ряд ключевых задач, которые нужно решать в

ближайшем будущем (3 года). Настоящее

руководство ФАР видит ряд ключевых задач, которые нужно решать в

ближайшем будущем (3 года).

1. Как уже отмечалось А.

Одинцовым, PR – задача №1, с выходом на

основные каналы ТВ.

2. Кадры. Создание и отладка

работы школ по подготовке спасателей, инструкторов, гидов. Какой будет

система подготовки гидов? – блочная система, основной базовый блок –

школа инструкторов. Плюс Школа спасателей. Далее могут отрабатываться и

добавляться постепенно другие блоки: скалолазание, ледолазание, горные

лыжи, и т.п. Квалификация гида будет определяться набором полученных

блоков.

3. Инфраструктура. Создание

минимум 5 альпинистских баз уровня Безенги. Строительство минимум 30

высокогорных хижин – приютов. Решение о строительстве 5 уже принято

(Эльбрус, Осетия). Финансирование, по-видимому, местное и частное

(местные органы власти и спонсоры).

4. Внутренняя реорганизация

органов управления ФАР

5. Реорганизация

документально-правовой базы (переработка нормативных документов,

создание методических материалов, пересмотр системы классификации с

введением 7 к.тр., переработка классификаторов и т.п.)

6. Реорганизация системы

соревнований в альпинизме. Возможно, в будущем как соревнования

останутся только очные классы, максимально зрелищные, масштабные,

открытого формата – для всех желающих из всех стран, с максимальным

привлечением СМИ. Заочные классы соревнований могут трансформироваться в

конкурсы – типа «Золотой ледоруб».

7. Развитие массовости. Сейчас

в России спортивным организованным альпинизмом занимается несколько

тысяч человек. Спортсменов высокой квалификации – несколько сотен. Это

ничтожно мало, из-за этого, как говорится, «и огород городить не стоит».

Для развития массовости нужно решать несколько уже перечисленных задач:

и , и кадры, и инфраструктура и др. Ещё одно направление – создание

(вернее, воссоздание) общественной организации типа существовавшего РГО

– Русского горного общества – для всех любителей гор. Пока кроме ФАР в

этом немногие заинтересованы. Но появится инфраструктура – сеть лагерей

(не только для альпинистов), хижин, КСП; появятся преференции – скидки,

льготы членам общества и т.п., и процесс объединения пойдёт.

Что это даёт? Я так думаю:

- более полную и точную информацию

(и статистику) о находящихся в горах

- повышение безопасности, упрощение

спас.работ

- повышение эффективности работы

баз и приютов, создание условий для дальнейшего обустраивания гор

- качественное улучшение

информационного обмены (о состоянии маршрутов, погоды и т.п.)

- улучшение экономического и

социального состояния местных жителейв горных регионах, снижение

напряжённости

- развитие горной индустрии – для

блага всех: и местных жителей, и приезжающих, и инструкторов-гидов и

т.п.

Таким

образом, пребывание в школе для меня оказалось довольно плодотворным и

интересным. Перед нашей школой проводилась другая – подготовка кадров

для различных ведомств. Для её работы уже сейчас необходимы

инструктора-методисты. Условия довольно хорошие: оплата проезда,

питания, проживания в лагере, частичное предоставление снаряжения,

зарплата – около 1000 р/день. Последняя цифра может измениться (в

сторону увеличения). Таким

образом, пребывание в школе для меня оказалось довольно плодотворным и

интересным. Перед нашей школой проводилась другая – подготовка кадров

для различных ведомств. Для её работы уже сейчас необходимы

инструктора-методисты. Условия довольно хорошие: оплата проезда,

питания, проживания в лагере, частичное предоставление снаряжения,

зарплата – около 1000 р/день. Последняя цифра может измениться (в

сторону увеличения).

Ребята из Мурманска поделились

небольшим секретом. При использовании подручных средств для спас.работ

очень удобен и многофункционален обычный скотч. Широкий коричневый

скотч. Быстрое и удобное крепление носилок, шины, клиента, да и вообще

всего подряд ко всему подряд. Возьму на вооружение и другим весьма

рекомендую всегда иметь с собой, так же как нож.

Ю. Шикин

Благодарю участников

сбора за предоставленные фотоматериалы

|